ロードバイクをフラットバー化してみたいと考えたとき、ネットやSNSで見かけるおしゃれなカスタムに心惹かれる方も多いかもしれません。

しかし、実際にはフラットバー化のデメリットを知らずに手を出し、後悔してしまう人も少なくありません。

この記事では、フラットバー化の費用やシフターの互換性、さらには105やティアグラといったグレード別の注意点まで詳しく解説しています。

あさひなどの店舗での対応や、前傾姿勢の変化による長距離走行での疲労の問題など、見落としやすいポイントにも触れています。

「最強スペック」と呼ばれる組み合わせでも、自分のスタイルに合っていなければ意味がありません。

おすすめされる情報をうのみにせず、冷静に比較検討することが大切です。

フラットバーロード 後悔というキーワードで検索しているあなたにこそ、読んでほしい内容です。

- ✅ フラットバー化のデメリットと隠れたリスク

- ✅ シフターやコンポーネントの互換性の難しさ

- ✅ 費用対効果や工賃・パーツ代の現実

- ✅ 見た目や流行だけで選ぶ危険性

フラットバーロード 後悔する人の共通点

-

フラットバー化のデメリットとは?

-

フラットバー化 費用に見合うのか?

-

設計意図を崩す危険性とは?

-

前傾姿勢が変わると起こる問題

-

長距離になると疲れやすい理由

-

フラットバー化 シフターの落とし穴

-

フラットバー化 105は本当に快適?

- ティアグラとの違いに注意しよう

フラットバー化のデメリットとは?

フラットバー化には確かにメリットもありますが、多くの人が見落としがちなデメリットが存在します。

フラットバー化には確かにメリットもありますが、多くの人が見落としがちなデメリットが存在します。

それを理解せずにカスタムすると、後悔する可能性が高くなります。

まず大きな問題は、操作性の変化とポジションの不一致です。

ロードバイクはドロップハンドルを前提に、フレームのジオメトリ(設計寸法)が緻密に調整されています。

そこにフラットバーを取り付けると、ハンドル位置が手前かつ高くなり、本来想定されていた「前傾姿勢による空気抵抗の削減」や「効率的なペダリング」が失われるのです。

そしてもう一つの大きなデメリットは、見た目以上に調整と交換部品が必要になることです。

ハンドルだけを交換すれば済むと思っていたのに、実際にはシフターやブレーキレバー、場合によってはケーブル類の交換が必要になります。

変速段数によってはシフターの互換性問題も出てくるため、パーツ選定に失敗すると走行すら困難になるリスクがあります。

さらに、販売時の価値低下も無視できません。

完成車の状態からカスタムしていると、売却時に純正パーツがない場合、査定が大幅に下がることもあります。

「自分仕様にしたから快適」だとしても、中古市場では評価されにくいのが実情です。

このように、フラットバー化は単なるハンドル交換ではなく、走行性能・整備性・再販価値に影響を与える改造です。

安易な判断で実行する前に、後述する費用や構造の理解が不可欠です。

フラットバー化 費用に見合うのか?

フラットバー化を検討する際、費用対効果を冷静に考えることが重要です。

フラットバー化を検討する際、費用対効果を冷静に考えることが重要です。

結論として、コストに見合わない場合が多いというのが現実です。

最初に見落としがちなのは、「ハンドルだけ変えればいい」と思ってしまう点です。

しかし実際には、フラットバー用のシフター・ブレーキレバー・グリップ・ワイヤー類の交換が必要です。

互換性が合わない場合は、ディレイラーや変速機までも交換対象になることがあります。

それらを全て新品で揃えると、2万円〜3万円程度はかかります。

また、グレードにもよりますが、「105」「ティアグラ」などのロードバイク用コンポーネントは、フラットバー用の対応パーツが限られており、選択肢が狭く割高になりがちです。

たとえば、105のSTIレバーをフラットバー用に変える場合、専用シフターが少ないため、高価なパーツを探す羽目になることもあります。

さらに見落とされがちなのが、工具と技術的コストです。

ワイヤーカッター、トルクレンチ、アウターキャップなどの細かい工具が必要になり、自分で作業できなければ工賃も発生します。

これらの総合的な負担を考えると、フラットバー化が「気軽なカスタム」とは言いがたいのです。

つまり、快適性を求めてカスタムしたつもりが、高額な出費と手間に見合わない結果になる可能性が高いということです。

「乗りやすくしたいだけ」なら、最初からフラットバー仕様のクロスバイクやフィットネスバイクを選ぶ方が、圧倒的にコスト効率が良いでしょう。

設計意図を崩す危険性とは?

ロードバイクは、ドロップハンドルを前提としてフレームの寸法やバランスが緻密に設計されています。

ロードバイクは、ドロップハンドルを前提としてフレームの寸法やバランスが緻密に設計されています。

その根本的な前提を変えてしまうことには、思った以上の影響があります。

例えば、ドロップハンドルでは、ライダーの重心が前方に寄るよう設計されています。

これは空気抵抗を減らすだけでなく、前輪のトラクション(接地感)を安定させる目的もあります。

ところがフラットバーに変えると、ハンドル位置が高くかつ手前になり、重心が後ろにズレてしまいます。

その結果、登坂や高速巡航時に車体が不安定になったり、前輪が浮くような感覚になることもあります。

また、ブレーキングにも影響が出ます。

ドロップハンドルでの制動姿勢は、前傾を保ちながら後輪をロックさせにくい設計ですが、フラットバーでは後加重になるため、急ブレーキ時に後輪が滑りやすくなる傾向があります。

さらに、見た目は些細でもハンドル形状による旋回特性の変化も無視できません。

もともと短いリーチ(ハンドルからステムの距離)で設計されているロードバイクに、長いリーチのフラットバーを装着すると、ハンドリングが過敏になるか、逆にダルくなるかのどちらかに偏る可能性が高いです。

つまり、ハンドルを交換することで、設計者が想定したバランス・操作性・走行性能が根本から崩れてしまうのです。

これは単なるカスタムではなく、車体本来の能力を犠牲にする行為とさえ言えます。

前傾姿勢が変わると起こる問題

前傾姿勢は、ロードバイクにおいて最も基本的な乗車姿勢です。

前傾姿勢は、ロードバイクにおいて最も基本的な乗車姿勢です。

これを変えることで、ライディング全体に影響が及びます。

まず、前傾姿勢は空気抵抗を抑えるために必要な姿勢です。

上体を起こしたポジションになると、走行中に受ける風の抵抗が大きくなります。

結果として、同じ力でペダルを踏んでもスピードが落ちてしまいます。

また、身体への負荷のかかり方も大きく変わります。

前傾姿勢は、お尻・腕・足に体重を分散することで、長時間の乗車でも特定の部位が痛くなりにくい設計になっています。

それを崩してハンドルが近くなると、腰やお尻、腕への負荷が集中し、長距離走行では疲労が溜まりやすくなるのです。

さらに、視界の確保にも影響があります。

ドロップハンドルでは、視線を低く保ちつつも前方をしっかり確認できるように設計されていますが、ハンドルを上げて視点を高くすると、前輪が見えづらくなったり、路面の段差への反応が遅れることもあります。

このように、前傾姿勢を変えるだけでバイクの性能だけでなく、身体への負担や安全性にも問題が発生します。

乗りやすさを求めて姿勢を変えたつもりが、かえってトラブルの原因になる可能性があるのです。

長距離になると疲れやすい理由

フラットバー化されたロードバイクで長距離を走ると、思った以上に疲れが溜まりやすくなります。

フラットバー化されたロードバイクで長距離を走ると、思った以上に疲れが溜まりやすくなります。

その原因は、姿勢や握り位置の固定、体重分散の仕組みにあります。

まず、フラットバーは握る位置が一か所に限定されやすいという点が問題です。

ロードバイク本来のドロップハンドルであれば、ブラケット、下ハンドル、上ハンドルと握り方を変えながら走ることができます。

この変化があることで、腕や肩、手首にかかる負担を分散させ、長時間のライドでも痛みやしびれを感じにくくなっているのです。

一方、フラットバーは基本的に一つの位置を握り続ける形になるため、手のひらや肩、首の筋肉に同じ負担がかかり続けます。

その結果、手のしびれや腕のだるさが蓄積していきます。

また、前傾姿勢が浅くなることで腰に負担が集中しやすくなることも疲労の一因です。

ドロップハンドルの設計では、体重を分散させるポジションを自然と取りやすい構造になっていますが、ハンドルが近くなると体の重心が後方に偏り、お尻や腰で長時間の体重を支えることになります。

さらに、風の抵抗を常に受け続ける姿勢になってしまうため、ペダルを回すためのエネルギー効率が下がり、同じ距離でも余計に体力を使います。

このように、握りの固定、姿勢の変化、風圧の増加が重なることで、フラットバー化された車体は長距離走行での疲労が大きくなってしまうのです。

一見すると快適に見えるフラットバーも、距離を伸ばすとその弱点が如実に現れてきます。

フラットバー化 シフターの落とし穴

フラットバー化におけるシフターの選定は、多くの人がつまずきやすいポイントです。

フラットバー化におけるシフターの選定は、多くの人がつまずきやすいポイントです。

シフターとは変速レバーのことで、ブレーキレバーと一体化しているSTIレバーとは異なる構造になっています。

自転車一台を構成する主要パーツの集合体を「コンポーネント」と呼ぶ。変速機(ディレイラー)やクランク、シフター、ブレーキなどからなる駆動の要になるパーツたちだ。

引用:Bicycle Club

まず、ロードバイク用のコンポーネント(105・ティアグラなど)と完全に互換のあるフラットバー用シフターは非常に限られているという点に注意が必要です。

見た目や操作感が似ていても、内部のワイヤーの引き量が微妙に異なると、正確な変速ができません。

たとえば、105のSTIレバーと互換性のあるラピッドファイヤー型のシフターは、SHIMANO純正では非常に数が少なく、代替がききにくいパーツです。

そのため、フラットバー化する際にシフターが見つからず、仕方なく別グレードに変更する人もいます。

結果として、変速精度や操作感が低下し、ライディング全体の満足度が下がることになりかねません。

また、シフターの構造そのものも、ドロップハンドルのSTIと比べて少し操作に慣れが必要です。

特に、フロント2速の変速を苦手とする人が多く、途中でチェーン落ちや変速ミスが起きやすくなります。

慣れていない人にとってはストレスが増える要因になります。

このように、シフターは単なる「付け替え部品」ではなく、快適さと機能性を左右する重要なパーツです。

互換性を甘く見て選ぶと、見た目は整っていても、実際の走行では使いづらさを感じる原因になります。

フラットバー化 105は本当に快適?

105グレードのコンポーネントをフラットバー化して使いたいと考える人は多いです。

105グレードのコンポーネントをフラットバー化して使いたいと考える人は多いです。

理由は、105がロードバイクにおける中上級グレードとして知られており、変速性能と耐久性のバランスが非常に優れているからです。

ただし、フラットバー化と105の組み合わせには落とし穴があります。

最大の問題は、105用のSTIレバーはドロップハンドル専用に設計されているという点です。

そのため、ハンドルをフラット化する際には、レバーごと交換しなければならなくなります。

ここで問題になるのが、105と完全互換のあるフラットバー用シフターが非常に少ないことです。

シマノであれば「SL-RS700」などが対応しますが、市場流通量が少なく、価格も高騰していることが多いです。

また、105の変速性能をフラットバーでフルに活かせるかと言えば、正直難しい面もあります。

なぜなら、フラットバーでは操作時の微妙な力加減や握りの角度が変わるため、変速操作がSTIレバーに比べて荒くなりやすいからです。

変速タイミングが合わず、ギアがガチャついたり、チェーンが外れるリスクも増します。

つまり、105の性能そのものは高いのに、フラットバーという別の環境に持ち込むことで本来の性能を発揮できなくなる可能性があるということです。

コストと性能を考えたとき、「見た目が105だから快適」という思い込みだけで選ぶのはリスクが伴います。

ティアグラとの違いに注意しよう

105とティアグラは、シマノのロードバイク用コンポーネントとしてどちらも人気があります。

105とティアグラは、シマノのロードバイク用コンポーネントとしてどちらも人気があります。

ただし、フラットバー化を検討する場合、この2つの違いを理解しておかないと、互換性や快適性の面で後悔する結果につながることがあります。

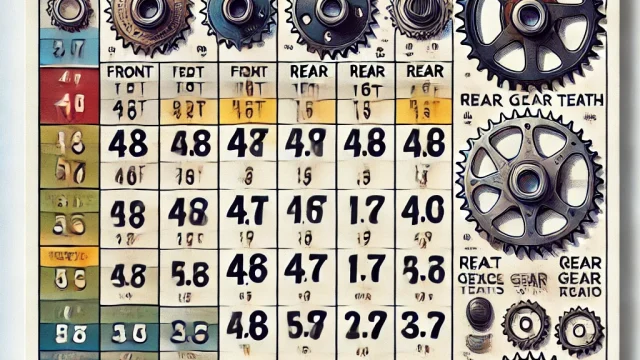

まず、105は11速、ティアグラは10速という点が大きな違いです。

この一段の差が、実際にはシフターの選択肢やチェーン、スプロケットとの相性にまで影響してきます。

たとえば、11速用のラピッドファイヤー型シフターは数が少なく、対応パーツも限られているため、カスタムの自由度が下がります。

一方、ティアグラ(10速)はやや古い規格であるため、サードパーティ製のシフターやパーツも比較的手に入りやすいというメリットがあります。

そのぶん、105に比べて価格も抑えられる傾向にあります。

しかし注意が必要なのは、ティアグラには上位モデルに比べて若干操作が重く、変速スピードもわずかに遅いという特性があることです。

特にフラットバー化でシフターを使うと、よりこの違いが顕著に出る可能性があります。

また、将来的に「やっぱりドロップに戻したい」となった場合、105のほうが互換パーツが多く、拡張性も高いため、ティアグラで妥協すると再構成が難しくなることもあるのです。

このように、どちらのグレードにも一長一短があり、単純な価格差だけで判断すると後悔に繋がる可能性があります。

フラットバー化を前提に考えるなら、操作感やパーツの入手性、将来の拡張まで含めて比較することが大切です。

フラットバーロード 後悔しない選び方

-

最強とされる選択肢は本当に最適か?

-

フラットバー化 あさひで可能?

-

クロスバイクとの違いを理解する

-

ドロップハンドルに戻したくなる理由

-

見た目や流行で選ぶと後悔しやすい

-

おすすめしない人の特徴とは?

-

フラットバー化する前に確認すべき点

-

カスタムせず初めから選ぶ方が良い理由

最強とされる選択肢は本当に最適か?

「最強」と聞くと、誰もがそれを選べば間違いないと感じてしまうかもしれません。

「最強」と聞くと、誰もがそれを選べば間違いないと感じてしまうかもしれません。

しかし、自転車における「最強の選択肢」とされるものが、すべての人にとって最適な答えとは限らないのです。

例えば、「105コンポを搭載したフラットバーロード」は性能・デザイン・パーツグレードの観点で“最強”と紹介されることがあります。

確かに、変速の正確さや耐久性、そして見た目の高級感は魅力的です。

しかし、そこに自分のライディングスタイルや体格、用途と合っているかどうかという視点が抜け落ちてしまうと、後悔につながります。

たとえば、通勤メインで段差や信号が多いルートを毎日走る人にとって、前傾姿勢が強めで変速タイミングがシビアな高性能コンポは扱いづらくなることがあるのです。

また、最強スペックを備えたモデルはそれだけ価格も高く、維持費やパーツ交換時のコストも上がります。

これを知らずに「人気だから」と選ぶと、購入後にストレスを抱えることになります。

つまり、「最強」という言葉は魅力的ですが、自分に合った使い方や予算、メンテナンス体制を考慮しないと、その選択は“最適”ではなくなってしまうのです。

周囲の評価ではなく、自分自身の使い方にマッチする選択が、本当の意味での「最強」なのかもしれません。

フラットバー化 あさひで可能?

全国に店舗を構える「サイクルベースあさひ」は、自転車のカスタム依頼先として非常に多くの人に利用されています。

全国に店舗を構える「サイクルベースあさひ」は、自転車のカスタム依頼先として非常に多くの人に利用されています。

その中で、フラットバー化が可能かどうかは、車種とパーツの状況によって異なります。

まず知っておくべきことは、あさひが全てのフラットバー化作業を受け付けているわけではないという点です。

店舗によって対応できる整備内容に差があり、特に105やティアグラなどのコンポグレードが高いパーツの場合、パーツ調達や技術面で断られるケースもあります。

また、パーツの持ち込みが不可だったり、工賃が割高になることもあるため、気軽な改造とは言いづらい面もあります。

さらに、作業を依頼する場合でも、あらかじめシフターやブレーキレバーの互換性、ワイヤー交換の必要性などを確認しておかなければ、見積もり段階で費用が大幅に膨らむことがあるのです。

「思ったより高かったから途中でやめた」という声もSNS上で見られます。

とはいえ、あさひの最大のメリットは「店舗スタッフに直接相談ができること」です。

初心者で不安な方でも、プロに直接状態を見てもらいながら進められるのは大きな安心材料になります。

このように、あさひでフラットバー化は可能ではあるが、事前の確認と準備が必要不可欠です。

特に、特殊なコンポを使っているロードバイクの場合は、事前に店舗へ相談することを強くおすすめします。

クロスバイクとの違いを理解する

フラットバー化されたロードバイクを見て、「それなら最初からクロスバイクでいいのでは?」と感じた方もいるかもしれません。

フラットバー化されたロードバイクを見て、「それなら最初からクロスバイクでいいのでは?」と感じた方もいるかもしれません。

実は、この疑問は非常に本質的です。

フラットバーロードとクロスバイクの違いを正しく理解しないまま選ぶと、機能面でも快適性でも損をしてしまうことがあるからです。

まず、フレーム設計の違いがあります。

ロードバイクは基本的に「高速走行・ロングライド向け」に作られているため、フレームが軽く、前傾姿勢を取りやすい設計になっています。

一方、クロスバイクは「街乗りや通勤・通学向け」に作られており、ややアップライトな姿勢で安定感を重視した構造です。

このため、見た目が似ていても、乗ったときのフィーリングや体の疲れ方に大きな違いが出てきます。

フラットバーロードは軽快に加速できる反面、段差や信号の多い市街地では前傾がきつく疲れやすくなります。

一方、クロスバイクは取り回しやすく、短距離移動や日常利用に特化した快適さを持っています。

さらに、パーツ構成も異なります。

ロードバイクは細いタイヤ、高いギア比、ディープリムなどスピード重視の構成ですが、クロスバイクは太めのタイヤや泥除け対応など、実用性を優先するパーツ選定です。

このように、「見た目が似ている」だけで同じ用途と考えるのは危険です。

フラットバーロードにする前に、クロスバイクとの違いをしっかり理解し、自分のライドスタイルに本当に合っているかを見極める必要があります。

ドロップハンドルに戻したくなる理由

一度フラットバー化したものの、後にドロップハンドルに戻したくなるという人は意外と多くいます。

一度フラットバー化したものの、後にドロップハンドルに戻したくなるという人は意外と多くいます。

その理由には、機能面・姿勢・見た目など、複数の要素が複雑に絡んでいます。

まず挙げられるのが、走行性能の低下です。

フラットバーは乗りやすさや安定性には優れていますが、スピードが乗ってくると空気抵抗が増し、どうしてもロードバイク本来の軽快さを失ってしまいます。

特にロングライドや登り坂になると、「ドロップならもっと楽だったはず」と感じる場面が増えてきます。

また、ドロップハンドルには複数の握り位置があるため、長距離での疲労を分散できます。

一方、フラットバーでは手の位置が固定されやすく、腕や肩、手首に負担が集中することが多いのです。

これも「やっぱりドロップの方が快適だった」と思わせる大きな要因になります。

さらに、見た目の問題も無視できません。

フラットバーにすると、ロードバイク本来のシャープでスポーティな印象が弱まり、どこか“中途半端”な印象になると感じる人もいます。

「最初はカジュアルな感じがいいと思ったけど、今は本来の姿に戻したい」という声も実際によく聞かれます。

このように、フラットバー化は一時的な乗りやすさや好奇心で選ばれることが多い反面、時間が経つとドロップハンドルの良さが再評価されやすい傾向があります。

カスタムを考える際は、「戻したくなったときのコストや手間」も含めて検討することが大切です。

見た目や流行で選ぶと後悔しやすい

最近はSNSや街中で、フラットバーロードのおしゃれなデザインに目を引かれることが増えてきました。

最近はSNSや街中で、フラットバーロードのおしゃれなデザインに目を引かれることが増えてきました。

特にカラーリングや細身のフレームに惹かれ、「自分もこんな自転車に乗ってみたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

しかし、見た目や流行を優先して選ぶと、使い始めてから後悔することが少なくありません。

自転車は見た目よりも「目的との相性」が大切な乗り物です。

たとえば、通勤や週末のロングライドを想定しているのに、カッコよさだけで選んだ結果、ギアの構成が坂道に合わなかったり、長距離で手首が痛くなったりと、使用シーンと自転車の特性がかみ合わないケースがあります。

特にフラットバーロードはドロップハンドルとは異なり、姿勢が立ち気味になります。

これが長時間の走行やスピード重視の用途には不向きであることも多く、あとから「見た目だけで決めなければよかった」と感じる原因になります。

このように言うとデザインを楽しむことが悪いように思えるかもしれませんが、そうではありません。

大切なのは、見た目と用途のバランスを取ることです。

最初の段階で、自分の走り方と使用目的をしっかり整理しておくことが、後悔を避ける最大のポイントになります。

おすすめしない人の特徴とは?

フラットバーロードは一見すると扱いやすく見えますが、すべての人にとって最適な選択肢ではありません。

フラットバーロードは一見すると扱いやすく見えますが、すべての人にとって最適な選択肢ではありません。

その特徴を理解しておかないと、買ってから「思っていたのと違う」と後悔することになります。

たとえば、「スピードを出したい」「長距離を走りたい」と考えている人にはあまりおすすめできません。

フラットバーは姿勢が起きやすく、空気抵抗が大きくなります。

その結果、ドロップハンドルに比べてスピードを維持しにくく、体力を多く使う傾向があります。

また、将来的にロードバイクのレースに出たい、ヒルクライムに挑戦したいという人にとっては、構造的に限界があるフラットバーでは物足りなさを感じるかもしれません。

さらに、「デザインに強いこだわりがある人」も注意が必要です。

フラットバーはカスタムの自由度がやや低く、バーテープやステムなどで個性を出しにくい傾向があります。

後々ドロップハンドルに戻したくなっても、互換性やパーツ交換の手間がかかるため、簡単には元に戻せません。

このような点から考えると、挑戦的な走りをしたい人やカスタムを楽しみたい人には、別の選択肢を検討する方が合っている可能性が高いです。

フラットバーロードはあくまで「用途にマッチした人」が乗ってこそ、その魅力を発揮します。

フラットバー化する前に確認すべき点

フラットバー化を検討する際、ただハンドルを交換するだけと考えてしまうと、大きな落とし穴にはまることがあります。

フラットバー化を検討する際、ただハンドルを交換するだけと考えてしまうと、大きな落とし穴にはまることがあります。

交換作業は単純に見えて、実はバイク全体の設計やパーツ構成に大きな影響を及ぼす行為です。

最初に確認しておくべきなのは、「現在のパーツ構成との互換性があるかどうか」です。

ドロップハンドル用のコンポーネントは、必ずしもフラットバー用のパーツと互換性があるとは限りません。

特にSTIレバーとシフター、ブレーキレバーの組み合わせには注意が必要で、対応しない場合はシフターもすべて交換する必要が出てきます。

また、ブレーキタイプによってはレバーの互換性も異なり、キャリパー式とVブレーキでは必要な引き量が異なるため、間違えると制動力が落ちる危険があります。

そのほか、ハンドル幅の変更によってポジションが変化し、肩や手首への負担が増すケースもあります。

「フラットバーにすれば楽になる」というイメージとは裏腹に、逆に体への負担が増えることもあるため、姿勢の変化についてもしっかり確認が必要です。

これらの点を事前にチェックせずに作業を進めてしまうと、走行性能の低下や身体的負担、さらには余計な費用まで発生してしまいます。

ハンドル交換は見た目の変更だけでなく、バイク全体のバランスを変える重大なカスタムであることを意識して行動することが大切です。

カスタムせず初めから選ぶ方が良い理由

「ドロップハンドルが苦手だからフラットバーに変えたい」

「ドロップハンドルが苦手だからフラットバーに変えたい」

そんな気持ちからカスタムを検討する人は多くいます。

ですが、初めからフラットバーロードとして設計されたモデルを選ぶ方が、結果的に満足度が高くなることがよくあります。

その理由は、フレームやコンポーネントの設計段階から、フラットバーに最適化されているからです。

市販の完成車は、ハンドル位置・ブレーキの効き・変速の組み合わせなどが一体となってバランスを取って設計されています。

後からカスタムすることで、そのバランスが崩れてしまうことがあるのです。

また、カスタムにはパーツ代と工賃がかかります。

ハンドル、ブレーキレバー、シフター、グリップ、ケーブル交換などをすべて行うと、合計で2万〜4万円を超えることもあります。

それだけの費用をかけるなら、最初から希望に近い完成車を選んだ方がコスト面でも効率的です。

さらに、自転車は一度カスタムすると、元の状態に戻すのにさらに手間と費用がかかります。

結果として「こんなことなら最初からフラットバーロードを買えばよかった」となることも少なくありません。

もしあなたが最初から快適に乗り出したいと考えているのであれば、無理にカスタムにこだわらず、完成車の中から自分のスタイルに合ったものを選ぶ方がリスクも少なく安心です。

フラットバーロード 後悔:のまとめ

この記事のポイントをまとめました

- 1 ハンドル交換だけでは済まず、追加部品の交換が必要になる

- 2 フレーム設計に合わないため操作性が悪化しやすい

- 3 前傾姿勢が浅くなり空気抵抗が増える

- 4 握り位置が固定されるため長距離で疲れやすい

- 5 フラットバー用のシフターは選択肢が少ない

- 6 コンポーネントの互換性不足で変速精度が下がる可能性がある

- 7 工具や工賃がかかりカスタム費用が高くなりやすい

- 8 再販時に純正パーツがないと査定が下がる

- 9 見た目重視の選択は使用目的と合わないリスクがある

- 10 あさひ店舗でも対応不可なケースがある

- 11 クロスバイクと構造や目的が大きく異なる

- 12 一度改造すると元に戻すのにさらに費用がかかる

- 13 カスタム後にドロップハンドルに戻したくなる人も多い

- 14 ティアグラと105ではシフター選びの難易度が異なる

- 15 最初からフラットバーモデルを選んだ方が安心できる